お店に所狭しと並んだ駄菓子、色とりどりのパッケージ、そして子どもたちの楽しそうな笑い声。お小遣いを握りしめて「どれにしようか」と胸をときめかせた、あの感覚を覚えている方も多いのではないでしょうか。

多くの日本人にとって「駄菓子屋」という言葉は、単なる店の名前ではなく、子ども時代の懐かしい情景を呼び覚ます、特別な響きを持っています。

実は駄菓子とは、日本の社会や経済の移り変わり、そして「子ども時代」という概念そのものを映し出してきた文化的な存在なのです。世代を超えて共有される、記憶の断片ともいえるでしょう 。

この記事では、駄菓子が歩んできた道のりを紐解いていきます。

江戸時代の素朴な起源から、西洋文化の影響を受けた明治・大正時代、子ども文化の中心地であった昭和の黄金期。

そして、一度は消えかけた後に新しい形で注目され、世界へと広がる現代までを解説します。

駄菓子のはじまりは江戸時代?庶民のささやかな楽しみ

駄菓子のルーツは、江戸時代の社会構造と、庶民の創意工夫の中にありました。

手に入る材料と許された贅沢の範囲で生まれた、ささやかな喜びの表現だったのです。

「駄菓子」の「駄」ってどういう意味?高級な「上菓子」との違い

「駄菓子」という言葉の「駄」には、どのような意味が込められているのでしょうか。

この文字は「駄馬(だば)」や「駄文(だぶん)」といった言葉で使われるように、「価値が低い」「粗末な」といった意味合いを持っています 。

これは、武家や公家といった上流階級が楽しんだ「上菓子(じょうがし)」と明確に区別するために用いられました 。

両者を分けた決定的な違いは、主原料、特に甘味料にありました。

上菓子には、希少で高価な白砂糖がふんだんに使われていたのです 。

白砂糖は当時、一種の贅沢品であり、製造や販売は厳しく管理され、時には幕府から特許を得た特定の菓子屋でしか扱えませんでした 。そのため、庶民が白砂糖を使った菓子を口にすることは、事実上禁じられていました 。

これに対し、駄菓子は庶民が手に入れやすい安価な材料から作られました。

黒砂糖や水飴、雑穀(麦、粟、稗)、豆類などがその主な原料です 。

これらから作られる駄菓子は、上等な白砂糖の菓子とは全く異なる、素朴で力強い味わいを持っていました。

当初は「一文菓子(いちもんがし)」や「雑菓子(ざつがし)」とも呼ばれ、その名の通り、わずかな銭で購入できる庶民の日常に寄り添う存在だったのです 。

ちなみに、江戸時代の「一文」が現代のいくらに相当するかは計算基準によって諸説ありますが、おおよそ12円から43円ほどと推定されています。つまり、一文菓子は現代の感覚でいう数十円程度で買える、非常に安価なお菓子だったと想像できます。

このようにお菓子が二つの階層に分けられていた事実は、当時の社会を映し出しています。使える材料が身分によって厳しく決められていたという、当時の社会のあり方が「駄菓子」という名前そのものに表れているのです。

歌って踊る飴売りも?エンタメだった江戸時代の駄菓子

江戸時代の駄菓子、特に飴の売られ方には、大きく分けて二つのスタイルがありました。一つはしっかりとした店舗を構えるお店、もう一つは路上で売り歩くスタイルです 。

店舗を構える有名な飴屋としては、目黒の「桐屋」や「川口屋」が知られています 。目黒不動尊への参詣客が土産として買い求めるこれらの店の飴は、一種のブランド品のような存在でした 。

しかし、より一般的だったのは、路上で商いをする小規模な売り子たちです 。中でも「傘の下商人(かさのしたあきんど)」は、江戸や京、大坂の町でよく見られる光景でした。人通りの多い場所に大きな傘を立て、その下で飴を売ったのです。これは、飴が日光で溶けたり、雨で濡れたりするのを防ぐための実用的な知恵でした 。

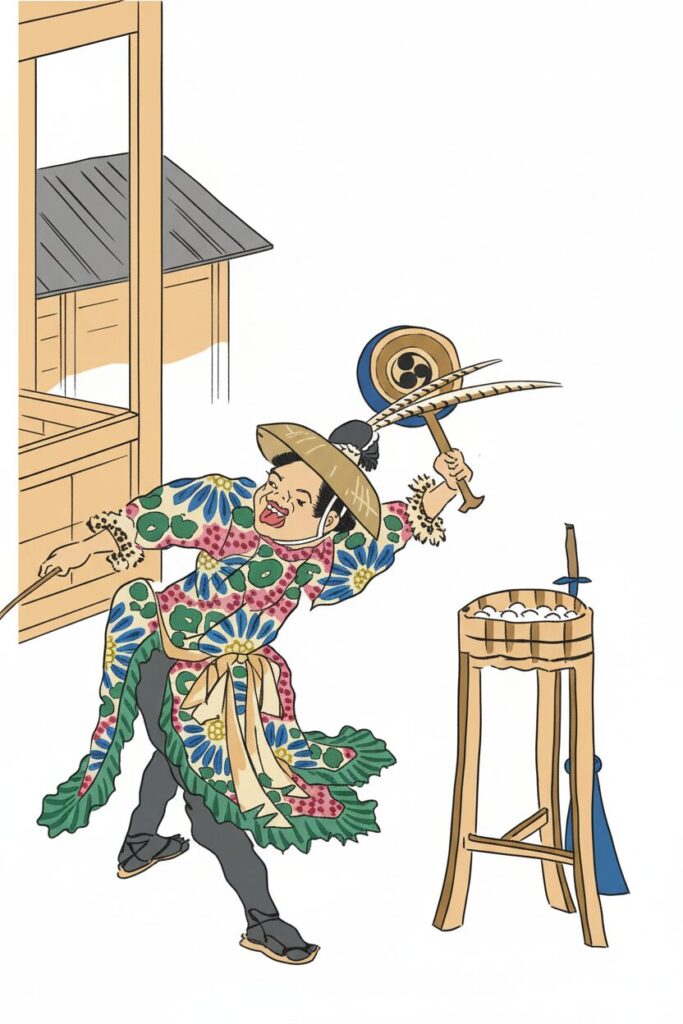

さらに、単に飴を売るだけでなく、芸を披露して客寄せをするエンターテイナーとしての飴売りも人気を博しました。

異国風の衣装をまとって珍しい絵を見せながら飴を売る「唐人飴売り」や、三味線を片手に流行歌を弾き語りする「鎌倉節の飴売り」は大変な評判を呼び、その人気は歌舞伎役者が舞台で演じるほどだったといいます 。

これらの事実は、駄菓子の黎明期において、その価値が単なる味だけでなく、エンターテインメント性と強く結びついていたことを示唆しています。

飴売りは、甘いお菓子と共に、非日常の楽しさや驚きという「体験」を提供していたのです。この「遊び心」は、後の昭和時代の駄菓子が持つ「当たりくじ」や「おまけ」といった要素の源流と見なすことができるでしょう。

仙台駄菓子は伊達政宗のおかげ?地域で育った駄菓子文化

駄菓子は画一的なものではなく、各地域で独自の発展を遂げました。

その代表例が、現在も宮城県の名産品として知られる「仙台駄菓子」です 。

仙台駄菓子の発展は、この地を治めた伊達藩の特性と深く関わっています。

まず、仙台藩は米どころであり、駄菓子の主原料となる穀物が豊富にありました。藩の非常食として貯蔵されていた糒(ほしいい)が払い下げられ、それを原料にした菓子が生まれたという記録も残っています 。

さらに重要なのは、藩主・伊達政宗が茶の湯に造詣が深かったことです。

藩内で茶の文化が奨励されたことに伴い、菓子作りの技術も飛躍的に進歩しました。当初は上流階級のものであった洗練された菓子作りの技術が、次第に庶民の間にも広まっていったのです 。

もちろん、仙台駄菓子も他の地域の駄菓子と同様、白砂糖の使用が制限されていたため、黒砂糖や水飴、穀物、木の実などを主原料としていました 。

しかし、茶の湯文化に育まれた確かな技術によって、単なる「安価な菓子」にはとどまらない、地域を代表する誇り高い郷土菓子へと昇華したのです。

この事例は、「駄」という言葉で一括りにされがちな駄菓子が、いかに多様で、地域の文化や歴史と深く結びついた存在であったかを示しています。

新しい味が続々登場!明治・大正時代と「駄菓子屋」のはじまり

日本の近代化が急速に進んだ明治・大正時代は、駄菓子の世界にも大きな変革をもたらしました。

西洋からもたらされた新しい味と、商いの形態の変化が、駄菓子文化の新たなステージを準備したのです。

チョコやキャラメル!西洋からやってきた新しいお菓子

明治維新による開国は、日本の食文化に西洋からの新しい風を吹き込みました。

それまで日本人が知らなかったチョコレート、キャラメル、ビスケット、ウエハースといった洋菓子が次々と紹介されたのです 。

当初、これらは輸入に頼る高価な嗜好品であり、一般庶民には縁遠いものでした。

しかし、進取の気性に富む日本の企業家たちは、すぐにこれらの洋菓子の国内生産に乗り出します。

1899年には森永製菓の前身が、1922年には江崎グリコが創業するなど、後に日本の製菓業界を牽引することになる企業がこの時期に誕生しました 。彼らが生み出す西洋菓子は、次第に人々の生活に浸透していきました。

この時代、伝統的な駄菓子と新しい洋菓子は、まだ完全には融合していませんでした。

しかし、新しい味覚の登場は、日本の菓子文化の多様性を一気に押し広げ、後の時代の革新的な駄菓子が生まれる土壌を育んだのです 。

子どもたちの憩いの場「駄菓子屋」の誕生

明治時代におけるもう一つの決定的な変化は、商いの形態でした。

江戸時代の移動販売から、特定の場所に店舗を構える「駄菓子屋」という業態が確立されたのです。

これらは「一文菓子屋」や「一銭菓子屋」とも呼ばれ、子どもたちが気軽に立ち寄れる場所として地域に根付き始めました 。

この時代の駄菓子屋の姿を伝える上で、五千円札の肖像でも知られる作家・樋口一葉のエピソードは非常に興味深いものです。

彼女は1893年(明治26年)、生活の糧を得るために、現在の東京都台東区にあたる下谷龍泉寺町で、雑貨も扱う小さな駄菓子屋を営んでいました 。

この時の経験が、彼女の代表作『たけくらべ』に登場する駄菓子屋「筆や」のモデルになったと言われています 。

このエピソードは、当時の駄菓子屋が特別な元手や技術がなくても始められる、子どもを相手にした庶民のささやかな商いであったことを物語っています 。

そして、この頃から駄菓子屋は、単にお菓子を売るだけでなく、めんこやビー玉といった安価な玩具も一緒に扱うようになりました 。

これにより、駄菓子屋は「食」と「遊び」を提供する、子どもたちにとって複合的な魅力を持つ空間としての性格を確立していったのです。

昭和の駄菓子黄金時代

戦後の復興から高度経済成長期にかけての昭和時代、駄菓子文化はかつてないほどの輝きを放ちました。

駄菓子屋は単なる店ではなく、子どもたちの生活の中心であり、文化そのものを生み出す宇宙となったのです。

放課後は駄菓子屋へ!子どもたちの天国だった昭和

昭和30年代から50年代(1950年代後半~1970年代)は、駄菓子の黄金期として記憶されています。

この背景には、いくつかの社会的要因が完璧な形で重なり合っていました。

まず、戦後のベビーブームによって生まれた膨大な数の子どもたちが、駄菓子の主要な消費者層を形成しました。そして、高度経済成長は家庭に少しずつの経済的余裕をもたらし、子どもたちは「お小遣い」という名の可処分所得を手にしたのです 。

この時代、駄菓子屋はどの町内にも必ず存在する、ありふれた風景の一部でした。

学校を終えた子どもたちがランドセルを家に置くと、真っ先に向かうのが駄菓子屋でした。

そこは、子どもたちにとっての集合場所であり、情報交換の拠点であり、そして冒険の始まりの場所だったのです 。

当たりくじにうまい棒!時代を彩ったスター駄菓子たち

大量生産技術の進歩は、駄菓子の世界に前例のない創造性の爆発をもたらしました。

安価でありながら、子どもたちの心を鷲掴みにする工夫に満ちた商品が次々と生み出されたのです。

憧れを形に。大人の真似っこができる道具

1951年に発売されたオリオンの「ココアシガレット」は、タバコを吸う大人を真似したいという子どもの願望を巧みに掬い取りました。これは、遊び心あふれるささやかな反抗の象徴でした 。

遊びとの融合

駄菓子は、食べること自体がゲームになりました。1964年発売の三立製菓「チョコバット」のように、「当たり」が出ればもう一本もらえる「当たりくじ」付きの商品は、子どもたちにドキドキをもたらしました 。

他にも、吹けば音が鳴る「フエラムネ」や、型を上手にくり抜く遊び「カタヌキ」など、遊び心ある要素がふんだんに盛り込まれました 。

新しい食感と味覚の誕生

1979年にやおきんから発売された「うまい棒」は、コーンパフという新しい食感を驚くほどの低価格で実現し、駄菓子界の革命児となりました 。

また、チョコレートがより安価になったことで、様々なスナックをコーティングした商品が登場し、西洋の素材と日本の駄菓子精神が完全に融合したのです 。

ただのお店じゃない!子どもたちの「第3の居場所」だった駄菓子屋

昭和の駄菓子屋が果たした最も重要な役割は、商品を売ることではありませんでした。

それは、子どもたちのための不可欠な社会的インフラとして機能したことです 。

社会学には「サードプレイス(第三の場所)」という概念があります。これは、家庭(第一の場所)でも、学校や職場(第二の場所)でもない、コミュニティの活力を生み出す非公式な公共の場を指します。駄菓子屋は、まさに子どもたちにとっての「サードプレイス」でした。

お小遣いの使い方を学ぶ、最初の教室

駄菓子屋は、子どもたちが初めて経済の原理を学ぶ場所でした。限られたお小遣いをどう使うか予算を立て、商品の値段を計算し、何を買うかという選択と決断を下す。この一連の行為は、実践的な金融教育そのものでした 。

子どもたちだけの小さな社会

そこは、親や教師の直接的な監視から離れた、安全な空間でした。子どもたちはここで集い、交渉し、お菓子を分け合い、時にはケンカをし、仲直りをしました。自分たちだけのルールと文化を持つ、小さな社会がそこには存在したのです 。

親でも先生でもない、身近な大人

そして、その中心には必ず店主の「おばちゃん」や「おじちゃん」がいました。彼らは親でも教師でもない、信頼できる身近な大人でした。子どもたちに優しく声をかけ、時には悪さをすれば叱り、地域社会の中で子どもたちを見守る温かい目となっていたのです 。

駄菓子屋のビジネスモデルが成立していたのは、単に安いお菓子を売っていたからではありません。それは、子どもたちの成長にとって不可欠な社会的役割を担っていたからです。

したがって、駄菓子屋の衰退は、単なる一業態の小売店の減少ではなく、子ども時代のあり方を支えていた重要な社会制度の喪失を意味していたのです。

どうして駄菓子屋は減ってしまったの?時代の変化と寂しい現実

昭和の時代に日本中の子どもたちの楽園であった駄菓子屋は、時代の大きなうねりの中で、その数を急速に減らしていくことになります。

その衰退は、ひとつの原因によるものではなく、日本の社会構造そのものの変化がもたらした、様々要因が絡み合った避けがたい現象でした。

コンビニの登場と新しいお菓子たち

1980年代以降、駄菓子屋の衰退を決定づけた最大の要因は、コンビニエンスストアやスーパーマーケットの台頭でした 。

24時間営業で、多種多様な商品を一度に揃えることができるこれらの新しい小売業態は、小規模で専門的な駄菓子屋の競争力を根本から奪いました。

子どもたちは、駄菓子だけでなく、ポテトチップスや洗練されたパッケージの洋菓子など、より多くの選択肢を手に入れたのです 。

テレビCMなどを通じて大量に宣伝されるスナック菓子やチョコレートは、昔ながらの駄菓子よりも魅力的だと感じる子どもたちが増えていきました 。駄菓子屋の素朴な品揃えは、次第に時代遅れと見なされるようになってしまったのです。

少子化、遊び方の変化。駄菓子屋を取り巻く厳しい環境

しかし、競合店の出現は衰退の一側面に過ぎません。

駄菓子屋を支えていた社会の土台そのものが、静かに、しかし確実に崩れていったのです。

お客さんである子どもたちの減少

日本の急激な出生率の低下は、駄菓子屋の顧客基盤を根本から揺るがしました。一つの町内にいる子どもの数が減れば、薄利多売を基本とする駄菓子屋の経営は成り立ちません 。

外遊びから家の中へ、遊び方の変化

テレビゲームの普及は、子どもたちの遊び方を劇的に変えました。かつて子どもたちの主戦場であった道や空き地は自動車に占領され、遊びは屋外から屋内へ、集団から個人へとシフトしました 。子どもたちが群れて遊ばなくなったことで、彼らの自然な集合場所であった駄菓子屋はその存在意義を失っていったのです。

お店を続ける人がいない、後継者不足の問題

多くの駄菓子屋は、家族経営の小さな店でした。戦後の復興期から店を切り盛りしてきた店主たちが歳を重ねるにつれ、その事業を継ぐ若者はいませんでした。子どもたちの嗜好の変化や厳しい経営環境の中で、後継者を見つけることは極めて困難だったのです 。

これらの要因を総合的に考察すると、駄菓子屋の衰退が、戦後日本が経験したより広範な社会変容の避けられない帰結であったことが明らかになります。

こうして見てみると、駄菓子屋が減ったのは、戦後の日本社会が大きく変わった結果だった、ということがわかります。駄菓子屋が元気だったのは、子どもがたくさんいて、外でみんなで遊んで、近所付き合いもあって…という、時代背景があったからなんですね。その時代が変わっていく中で、駄菓子屋が生きるための土台そのものがなくなってしまったのかもしれません。

駄菓子は終わらない!懐かしさと新しさで再ブーム到来

このまま消えてしまうかと思われた駄菓子文化ですが、21世紀に入り、再び注目を集めるようになります。大人にとっては「懐かしさ」、若い世代にとっては「新しさ」が魅力となり、新たなブームが起きているのです。

大人には懐かしく、若者には新しい「昭和レトロ」ブーム

現代における駄菓子復活の最大の原動力は、「懐かしさ」です。

昭和の黄金期に子ども時代を過ごした大人たちが、失われた幼い日々の記憶を求めて、再び駄菓子に手を伸ばし始めました 。

この需要は、新たなビジネスモデルを生み出します。その象徴が「駄菓子バー」です 。一定の席料を支払えば、店内に並べられた駄菓子が食べ放題になるこの業態は、お酒と共に子ども時代の思い出に浸りたい大人たちの心を掴みました。

一方で、昭和の記憶を持たないZ世代にとっては、「昭和レトロ」という美学そのものが、新鮮で魅力的なトレンドとして映りました 。

色褪せたようなパッケージデザインや、少しチープでキッチュな雰囲気は、彼らにとって格好の「インスタ映え」の対象となったのです 。

こうして駄菓子は、世代によって異なる文脈で再評価されることになりました。

通販で「大人買い」、そして世界へ!駄菓子の新しい広がり

駄菓子の販売形態も大きく変化しました。

かつての小さな町の駄菓子屋に代わり、巨大な売り場面積を誇る大型専門店や、インターネット通販が主流となりました 。

これにより、かつては子どもたちが数枚の硬貨で買っていた駄菓子を、大人が箱ごと購入する「大人買い」という新しい消費スタイルが定着したのです 。

さらに驚くべきは、駄菓子のグローバル化です。

うまい棒、ブラックサンダー、各種ラムネ菓子などが海を渡り、海外で新たなファンを獲得しています 。

外国の消費者にとって、日本の駄菓子は、その独特なフレーバー、奇抜なパッケージ、そして「クールジャパン」という文化的な付加価値が魅力的に映るのです 。

値上げの波とメーカーの挑戦

しかし、このブームの裏で、駄菓子メーカーは厳しい現実に直面しています。

原材料費や包装資材、エネルギーコストの高騰は、低価格を生命線とする駄菓子のビジネスモデルを絶えず圧迫しています 。

長年10円という価格を維持してきた「うまい棒」が、ついに値上げに踏み切らざるを得なかったことは、その象徴的な出来事でした 。

駄菓子メーカーの生き残り戦略は、創造的な新商品開発、大人市場や海外市場といった新たな販路の開拓、そして「子どもたちのお腹と心を満たしたい」という創業以来の理念を守り抜くという、強い意志の組み合わせによって成り立っています 。

まとめ

江戸時代の厳格な身分制度の産物として生まれ、明治・大正の文明開化の波にもまれ、そして昭和の子どもたちを夢中にさせた駄菓子。

その壮大な旅路は、日本という国が経験してきた社会の変遷そのものを映し出す鏡です。

駄菓子屋の衰退は、単なる小売店の減少ではありませんでした。それは、地域コミュニティの希薄化、遊び方の変化、そして「子ども時代」という概念の変容を象徴する出来事でした。

しかし、一度は消えかけたその光は、懐かしさという形で大人たちの心に、そして目新しさという形で若い世代の目に、再び灯りました。さらに、かつては想像もできなかった形で世界へと広がり、新たな物語を紡ぎ始めています。